Quelle: biomedcentral.com

- Vom Virusbefall zum Nervensystem-Problem

- Der wissenschaftliche Hintergrund: Nikotin, Acetylcholin und SARS-CoV-2

- Die Leitzke-Studie: Kleine Fallserie mit großer Wirkung

- Unsere persönliche Erfahrung mit Nikotinpflastern

- Die Wissenschaft hinter der Wirkung

- Mögliche Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Die Kontroverse um Nikotin als Therapeutikum

- Die breitere Perspektive: Verbindungen zu ME/CFS

- Du bist nicht allein: Gemeinschaft und Unterstützung finden

- Schlussfolgerungen und Ausblick

- Eine persönliche Notiz

Vom Virusbefall zum Nervensystem-Problem

Als meine Frau und ich nach unserer COVID-19-Infektion mit anhaltenden Symptomen zu kämpfen hatten, hätten wir nie gedacht, dass ausgerechnet Nicotinpflaster uns Linderung verschaffen könnten. Doch die hartnäckige Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen und all die anderen Beschwerden, die unter dem Begriff “Long-COVID” zusammengefasst werden, brachten uns an einen Punkt, wo wir bereit waren, auch unkonventionelle Ansätze zu versuchen.

In diesem Artikel möchte ich einen wissenschaftlichen Blick auf die mögliche Wirksamkeit von Nikotin bei Long-COVID werfen und unsere persönlichen Erfahrungen teilen. Vorweg: Dies ist keine Empfehlung zur Selbstmedikation, sondern ein Erfahrungsbericht und eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema.

Der wissenschaftliche Hintergrund: Nikotin, Acetylcholin und SARS-CoV-2

Eine bemerkenswerte Studie aus dem Jahr 2023 vom deutschen Arzt Marco Leitzke in der Fachzeitschrift “Bioelectronic Medicine” hat die Hypothese aufgestellt, dass das post-COVID-Syndrom möglicherweise durch eine Störung der Acetylcholin-vermittelten Neuromodulation verursacht wird – und auf Nikotin ansprechen könnte.

Die Acetylcholin-Hypothese

Acetylcholin ist ein wichtiger Neurotransmitter in unserem Körper, der für zahlreiche Funktionen verantwortlich ist:

- Kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis

- Koordination der Nervennetzwerke

- Muskelkontraktion

- Regulation des autonomen Nervensystems

- Entzündungshemmende Wirkungen

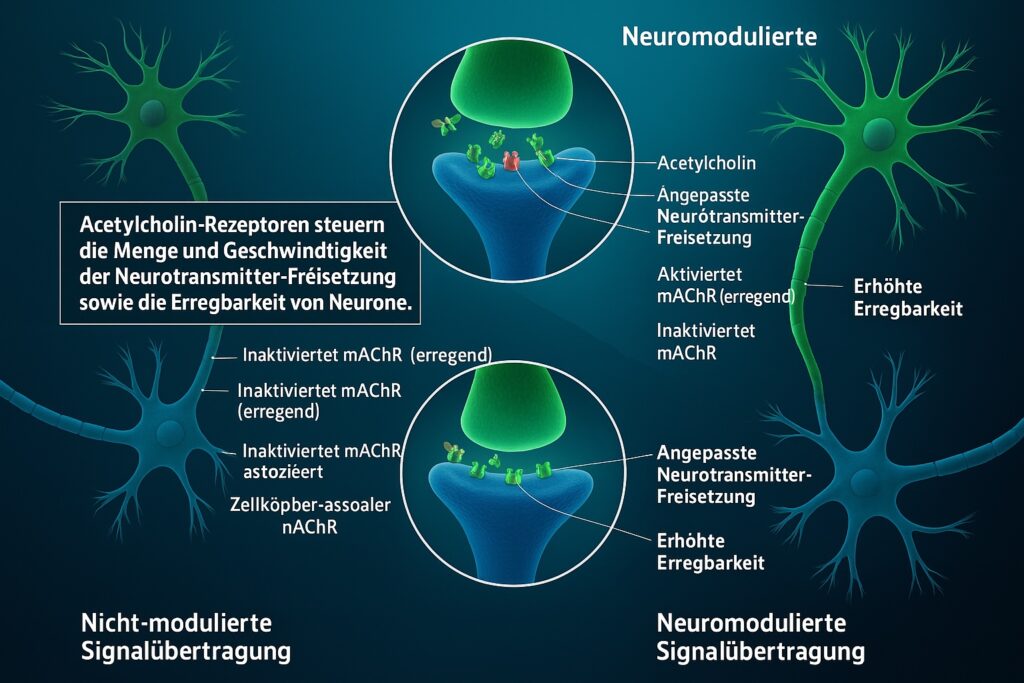

Verschiedene Forscher haben nachgewiesen, dass das Spike-Glykoprotein des SARS-CoV-2-Virus nicht nur an ACE-2-Rezeptoren bindet, sondern auch eine hohe Affinität zu nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren (nAChRs) aufweist. Diese Rezeptoren sind die Hauptstrukturen der cholinergen Neuromodulation und verantwortlich für die koordinierte Interaktion neuronaler Netzwerke.

Der Wettbewerb an den Rezeptoren

Die nicht-intrinsische Bindung des Virus an nAChRs beeinträchtigt die integrative interneuronale Kommunikation erheblich. Dies könnte erklären, warum post-COVID-Patienten unter kognitiven, neuromuskulären und Stimmungsstörungen sowie vegetativen Symptomen leiden.

Die entscheidende Erkenntnis: Nikotin hat eine bis zu 30-fach höhere Affinität zu nAChRs als Acetylcholin selbst. Die Hypothese lautet daher, dass Nikotin das Virus von den nAChR-Bindungsstellen verdrängen und so den Weg für eine unbeeinträchtigte cholinerge Signalübertragung ebnen könnte.

Die Leitzke-Studie: Kleine Fallserie mit großer Wirkung

In seiner Studie behandelte Dr. Leitzke vier Personen (eine Frau und drei Männer) mit post-COVID-Syndrom mit Nikotinpflastern. Alle Patienten waren Nichtraucher und litten unter verschiedenen post-COVID-Symptomen wie:

- Chronischer Erschöpfung

- Geruchs- und Geschmacksverlust

- Muskelschmerzen und -schwäche

- Konzentrationsstörungen

- Schlafproblemen

- Kopfschmerzen

- Stimmungsschwankungen

Jeder Körper reagiert anders, und das ist völlig normal.

Nach dem aktuellen Protokoll 4.0 von 2025 wird empfohlen, dass Menschen mit höherer Sensitivität behutsam mit 0,9 mg beginnen.

Von dort aus kannst du dann schrittweise und in deinem eigenen Tempo, Milligramm für Milligramm, herausfinden, welche Dosis sich für dich richtig anfühlt.

Die Patienten wendeten Nikotinpflaster mit niedriger Dosierung (7,5 mg/24h) einmal täglich an. Die Ergebnisse waren erstaunlich:

- Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Atemnot und Belastungsintoleranz verbesserten sich innerhalb weniger Tage

- Geruchs- und Geschmacksverlust verbesserten sich langsamer, mit vollständiger Wiederherstellung nach 13-16 Tagen

- In allen Fällen wurde eine vollständige Remission erreicht

- Bei einem Telefonat 3-6 Monate nach der Intervention gaben alle Patienten an, dass ihre Symptome nicht zurückgekehrt waren

Unsere persönliche Erfahrung mit Nikotinpflastern

Als wir nach monatelangem Leiden auf diese unkonventionelle Therapieoption stießen, waren wir zunächst skeptisch. Nikotin wird normalerweise mit Sucht und gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht. Doch nach gründlicher Recherche und Rücksprache mit unserem Arzt entschieden wir uns für einen Versuch.

Wir begannen mit der niedrigsten verfügbaren Dosierung (7 mg/24h) und waren überrascht über die Ergebnisse:

Meine Erfahrung:

- Tag 1-2: Leichte Übelkeit und Schwindel als Nebenwirkungen

- Tag 3-4: Deutliche Verringerung der Erschöpfung, erste klare Momente nach Monaten

- Tag 5-7: Verbesserte kognitive Funktionen, weniger “Brain Fog”

- Tag 10-14: Stärkere Belastbarkeit, längere Aktivitätsphasen möglich

- Nach etwa 3 Wochen: Erhebliche Verbesserung fast aller Symptome

Die Erfahrung meiner Frau:

- Schnellere Verbesserung der Erschöpfung (bereits ab Tag 2)

- Weniger Kopfschmerzen ab Tag 3

- Geringere Muskelschmerzen nach etwa einer Woche

- Verbesserte Stimmung und weniger Angstzustände

- Nach etwa 2 Wochen: Deutlich weniger Symptome, wieder fähig zu leichten Alltagsaktivitäten

Während sich einige Symptome schnell verbesserten, dauerte es bei anderen länger. Bei meiner Frau dauerte es beispielsweise etwa 3 Wochen, bis sich ihre Geruchsstörungen verbesserten.

Die Wissenschaft hinter der Wirkung

Warum kann Nikotin bei post-COVID-Syndrom helfen? Die wissenschaftliche Erklärung umfasst mehrere Aspekte:

1. Verdrängung des Virus

Durch die höhere Affinität von Nikotin zu nAChRs im Vergleich zu Acetylcholin kann Nikotin das SARS-CoV-2-Virus von seinen Bindungsstellen verdrängen. Da Long-COVID-Patienten bereits Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet haben, werden die freigesetzten Viruspartikel vom Immunsystem neutralisiert.

2. Funktionelle Hochregulation der nAChRs

Chronische Nikotinexposition führt zu einer Hochregulation der nAChRs und erhöht die Häufigkeit der Kanalöffnung um das Dreifache. Dies verbessert die cholinerge Signalübertragung erheblich.

3. Entzündungshemmende Wirkung

Nikotin aktiviert den cholinergen anti-inflammatorischen Signalweg über den Vagusnerv, der die Produktion pro-inflammatorischer Zytokine hemmt. Dies könnte die systemische Entzündung reduzieren, die bei Long-COVID eine wichtige Rolle spielt.

4. Neuroprotektive Effekte

Studien haben gezeigt, dass Nikotin die Expression von neurotrophen Faktoren wie dem Nerve Growth Factor (NGF) erhöhen kann, was neuroprotektive Wirkungen hat und zur Reparatur geschädigter neuronaler Strukturen beitragen könnte.

Mögliche Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl unsere Erfahrungen positiv waren, sind Nikotinpflaster nicht ohne Risiken. Mögliche Nebenwirkungen umfassen:

- Übelkeit und Erbrechen (besonders bei höheren Dosen)

- Schwindel

- Schlafstörungen

- Hautreizungen an der Applikationsstelle

- Herzrasen und Palpitationen

- Bei sehr hohen Dosen: Vergiftungserscheinungen

Wichtig ist, dass diese Behandlung nicht für folgende Personen geeignet ist:

- Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Schwangere und stillende Frauen

- Personen mit bestimmten psychiatrischen Erkrankungen

- Menschen mit Hauterkrankungen

- Personen mit Vorerkrankungen der Leber oder Nieren

Eine ärztliche Begleitung ist zwingend erforderlich. Selbstmedikation ohne ärztliche Aufsicht ist nicht zu empfehlen.

Die Kontroverse um Nikotin als Therapeutikum

Die Verwendung von Nikotin als Therapeutikum ist nicht unumstritten. Einerseits gibt es wissenschaftliche Belege für potenziell positive Wirkungen bei verschiedenen Erkrankungen wie Parkinson, Colitis ulcerosa und jetzt möglicherweise Long-COVID. Andererseits wird Nikotin hauptsächlich mit den schädlichen Auswirkungen des Rauchens assoziiert.

Wichtig zu verstehen ist:

- Die gesundheitsschädlichen Wirkungen des Rauchens sind größtenteils auf andere Substanzen im Tabak zurückzuführen, nicht auf Nikotin selbst

- Transdermales Nikotin hat ein anderes Wirkprofil als inhaliertes Nikotin

- In therapeutischen Kontexten werden meist niedrigere Dosen verwendet als beim Rauchen aufgenommen werden

- Die Abhängigkeitsgefahr ist bei transdermaler Anwendung geringer als beim Rauchen

In klinischen Studien mit Nichtrauchern, die Nikotinpflaster für andere Erkrankungen verwendeten, wurde keine Nikotinabhängigkeit nach Absetzen der Pflaster beobachtet.

Die breitere Perspektive: Verbindungen zu ME/CFS

Es gibt interessante Parallelen zwischen Long-COVID und ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom). Viele Long-COVID-Patienten erfüllen nach einiger Zeit die diagnostischen Kriterien für ME/CFS.

Die Acetylcholin-Hypothese könnte auch für ME/CFS relevant sein, da:

- Störungen des autonomen Nervensystems bei beiden Erkrankungen auftreten

- ME/CFS häufig nach Virusinfektionen auftritt

- Ähnliche Symptome wie kognitive Beeinträchtigungen, Erschöpfung und Post-Exertional Malaise bei beiden Erkrankungen vorhanden sind

Es gibt Berichte aus ME/CFS-Communities, dass einige Patienten positive Erfahrungen mit Nikotinpflastern gemacht haben, lange bevor COVID-19 auftrat. Dies könnte darauf hindeuten, dass unterschiedliche post-virale Syndrome ähnliche Mechanismen teilen.

Du bist nicht allein: Gemeinschaft und Unterstützung finden

Wenn du unter Long-COVID oder ME/CFS leidest, ist es wichtig zu wissen, dass du nicht allein bist. Tausende von Menschen teilen ähnliche Erfahrungen und kämpfen mit ähnlichen Symptomen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann nicht nur emotional unterstützend sein, sondern auch praktische Hilfe bieten.

Auf unserer Plattform “Ich bin kein Einzelfall” findest du:

- Persönliche Geschichten von anderen Betroffenen

- Informationen zu ME/CFS und seinen Auswirkungen

- Eine unterstützende Community, die dich versteht

Schlussfolgerungen und Ausblick

Unsere persönliche Erfahrung mit Nikotinpflastern bei Long-COVID war überraschend positiv. Die wissenschaftliche Hypothese der gestörten cholinergen Neuromodulation bietet einen plausiblen Erklärungsansatz für die Wirksamkeit.

Dennoch muss betont werden:

- Dies ist ein experimenteller Ansatz, der weiterer wissenschaftlicher Untersuchung bedarf

- Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studien sind notwendig, um die Wirksamkeit zu bestätigen

- Eine ärztliche Begleitung ist unverzichtbar

- Nicht jeder spricht auf diese Behandlung an, und die individuelle Reaktion kann variieren

Die Leitzke-Studie und andere Forschungsarbeiten öffnen ein spannendes Fenster für neue Behandlungsansätze bei Long-COVID und möglicherweise auch bei ME/CFS. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, das Leiden von Millionen Menschen weltweit zu lindern.

Eine persönliche Notiz

Der Weg mit einer chronischen Erkrankung ist oft einsam und voller Herausforderungen. Als meine Frau und ich mit Long-COVID kämpften, war die Unsichtbarkeit unserer Symptome eine zusätzliche Belastung. Freunde und Familie konnten unsere Erschöpfung, Schmerzen und kognitiven Probleme nicht sehen oder verstehen.

Das ist einer der Gründe, warum wir die Website Ich bin kein Einzelfall ins Leben gerufen haben – um Menschen mit ähnlichen Erfahrungen zusammenzubringen und zu zeigen, dass niemand allein damit fertig werden muss.

Wenn du mehr über unsere Community erfahren möchtest oder Teil davon werden willst, schau dir unsere Mitgliedschaftsoptionen an.

Denk daran: Auch wenn der Weg zur Genesung lang und schwierig sein kann, gibt es Hoffnung und du bist nicht allein.

Hier wird mit 7 mg Nikotinpflaster gestartet.

Das ist nicht mehr die Empfehlung im Nikotinpflaster Protokoll 4.0 wird mit 0,9 mg gestartet.

Es wäre Klasse wenn ein Hinweis dazu aufgenommen wird.

Hier das offizielle Protokoll:

https://linktr.ee/thenicotinetest

Hallo lieber Jochen,

vielen Dank für den Hinweis und den Link.

Ich passe den Artikel gerne entsprechend an.

Wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass ein langsames herantasten in der Tat sehr wichtig und wertvoll ist.